障害のある方への合理的配慮の理解のために(「障害の社会モデル」と「建設的対話」)

障害者差別解消法について

障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」平成25年6月制定、平成28年4月施行)では、障害を理由とする差別を解消し、障害がある人もない人もわけへだてなく、共に暮らせる社会の実現を目的として、行政機関や事業者などに対して「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」を行うよう定めています。

障害者差別解消法で定める「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」の詳細については以下のページからご確認ください。

「合理的配慮の提供」についてより理解するために、「障害の社会モデル」と「建設的対話」についてご紹介します。

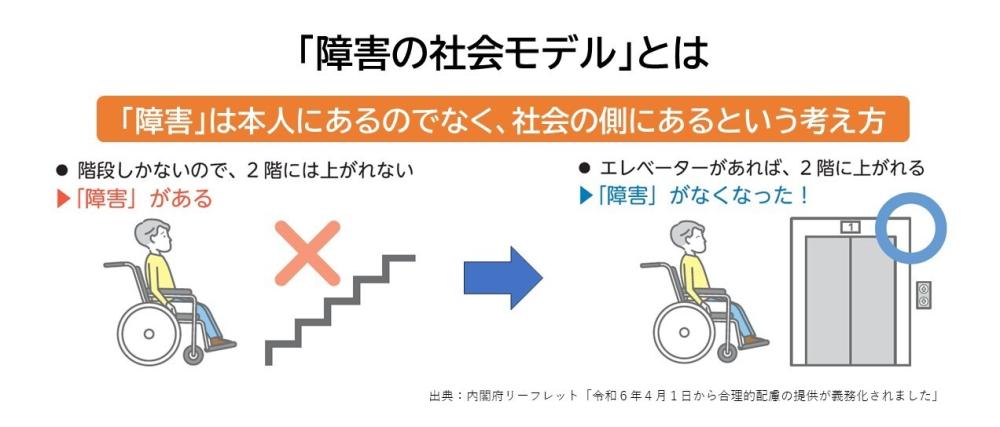

「障害の社会モデル」とは

障害者差別解消法では、障害のある人の制限(バリア)を、行政機関や事業者などが取り除くように定めることで、共生社会の実現を目指しています。

障害のある人のバリアを、本人や周りの人だけでなく、社会として取り除いていくという考え方は、障害者権利条約の基本理念である「障害の社会モデル」の考え方を踏まえたものです。

「障害の社会モデル」とは、障害のある人が日常生活や社会生活で受けるさまざまな「制限」は、その人自身の心や身体のはたらきのみが原因なのではなく、社会の側にさまざまな障壁(バリア)があることによって生じるもの、という考え方です。

「障害の社会モデル」では、階段があって車いすの人が2階に上がれないとき、この人にとって「2階に上がるのに階段しかない」という状況が「障害」となります。

エレベータが設置されることで、車いすの人でも「他の人と同じように自由に」2階に上がれるようになり、「障害」がなくなることとなります。

車いすの人も、他の人と変わらない同じ権利を持った人間であるにも関わらず、歩ける人を前提として作られている場所や状況では他の人と比べて制限がある。だからその「障害」は“社会として解消する必要がある”。というのが「障害の社会モデル」の考え方です。

この「障害の社会モデル」は、世界で約190か国が批准している障害者権利条約の基本理念であり、世界的なスタンダードとなっています。

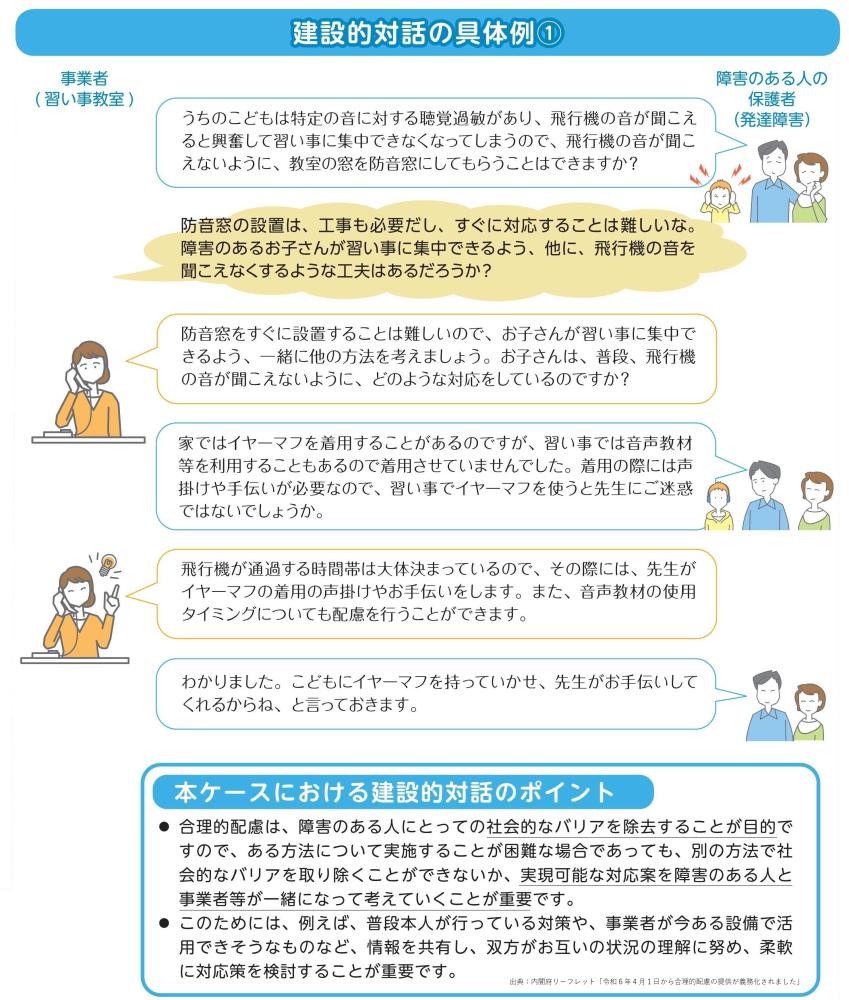

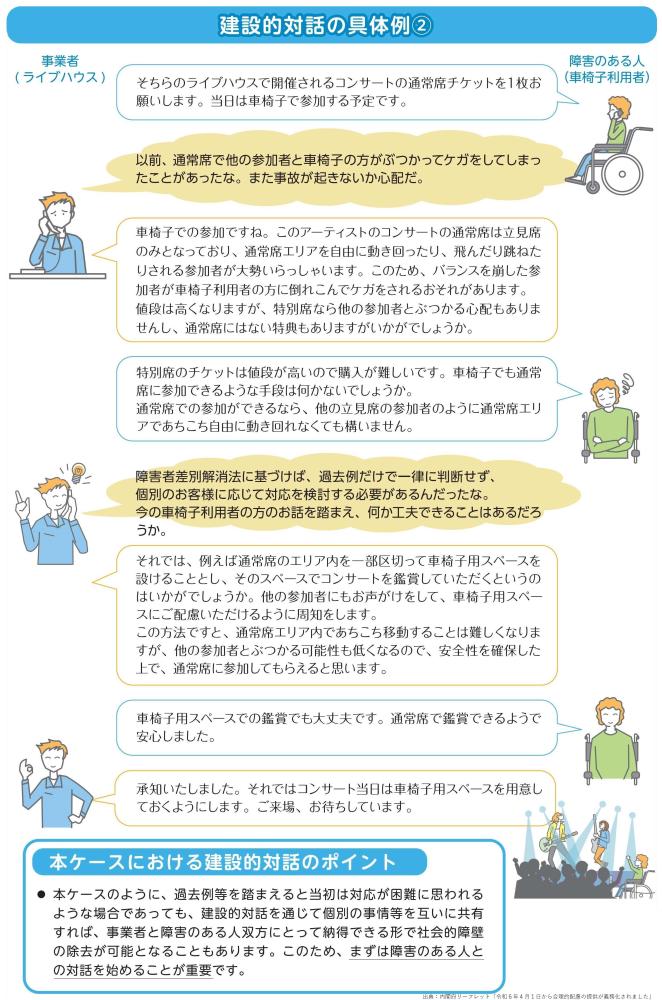

「建設的対話」とは

合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、ともに解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。

仮に、障害のある人からの申し出への対応が難しい場合でも、お互いが持っている情報や意見を伝え合い、「建設的対話」に努めることで、目的に応じた代わりの手段を見つけることができます。

障害のある人への「合理的配慮の提供」については、一律のルールや対応を設けて厳密に運用するのではなく、その都度、柔軟に対応を検討することが重要です。

障害のある人と事業者等がお互いに理解し合い、社会的なバリアを取り除くための対応案をともに検討するため、まずは「建設的対話」からはじめるよう心がけてみてください。

お問い合わせ

電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815