東大阪市2歳児保育料等無償化事業

令和8年4月より開始します!

1.東大阪市2歳児保育料等無償化事業の概要

東大阪市は、未来を担うこどもたちが笑顔になり、子育て世代が安心してこどもを生み育てられるまちをめざして、2歳児の保育料無償化を実施します。(子どもファーストロードマップ(別ウインドウで開く))

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

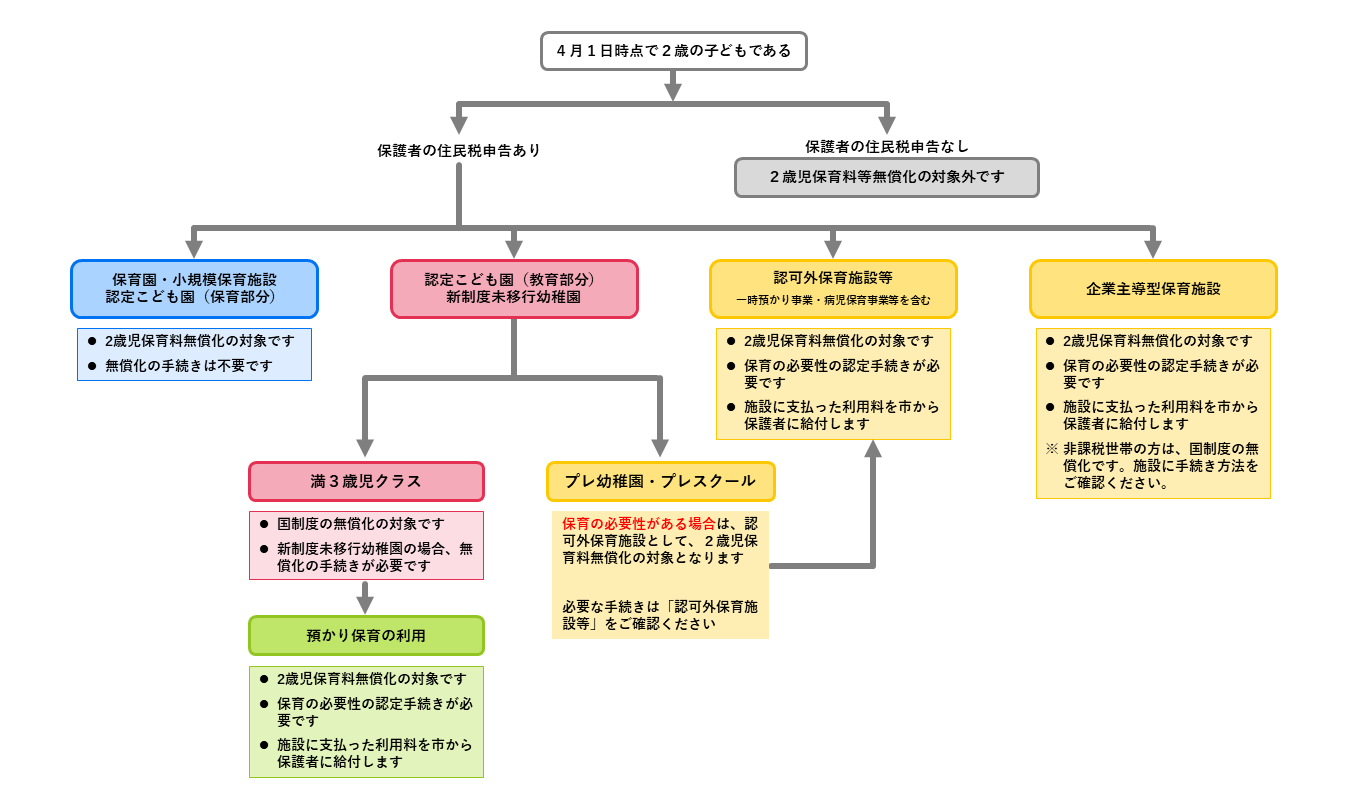

2.対象

東大阪市にお住まいで、下記対象施設を利用する2歳児クラス(満2歳になった後の4月1日から翌年3月31日まで)の子どもの利用料を、世帯の所得に関わらず無償化します。

ただし、保護者(父母等)の住民税の申告が必要です。

また、実費として徴収されている費用(延長保育料、教材費、行事費など)は、無償化の対象外です。

3.対象施設

| 施設種別 | 無償化の対象 | |

|---|---|---|

| ア | 保育園・小規模保育施設 | 2歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化します。 |

| イ | 認定こども園 | 認定こども園(保育部分)は2歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化します。 |

| ウ | 幼稚園等の預かり保育 | 「保育の必要性」の認定を受けた場合は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)の預かり保育の利用料を無償化します。 利用日数に応じて(「450円×利用日数」と「実際に支払った費用」を比較して低い方)最大月額16,300円を上限とします。 なお、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない幼稚園、認定こども園に在籍している子どもは、認可外等の他の施設の利用が、上限額の範囲内で可能となります。 認定こども園(教育)、新制度未移行幼稚園の満3歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)は、国制度の幼児教育・保育の無償化による無償化の対象です。 |

| エ | 企業主導型保育事業 | 従業員枠、地域枠問わず、「保育の必要性」の認定を受けた2歳児クラスの子どもの利用料を無償化します。 なお、住民税非課税の子どもはこれまでどおり、施設での手続きが必要です。 |

| オ | 認可外保育施設等 | 「保育の必要性」の認定を受けた2歳児クラスの子どもは、月額42,000円を上限として利用料を無償化します。 認可外保育施設に加え、幼稚園や認定こども園が実施するプレ幼稚園・プレスクール、一時預かり事業(就労型)、病児保育事業等を対象とします。 対象となる認可外保育施設の詳細については、施設指導課へお問合せください。 |

2歳児保育料等の無償化に関する手続きについて

1.保護者の方の認定手続き

2歳児保育等の無償化にあたっては、利用する施設・事業によりお手続きの有無や内容が異なります。

(1)保育園・認定こども園(保育部分)・小規模保育施設を利用する方

保育料の無償化にあたって、保護者の方のお手続きは必要ありません。

(2)認定こども園(教育部分)を利用する方

保育料の無償化にあたっては、保護者の方のお手続きは必要ありません。

ただし、預かり保育利用料の無償化にあたっては、「保育の必要性の認定」の認定手続きが必要になります。

(3)新制度未移行幼稚園(満3歳クラス)を利用する方

保育料の無償化にあたって、「保護者の方全員の認定手続き」(新1号認定)が必要になります。

手続きは利用する幼稚園を通じて行いますので、入園する幼稚園にお問合せください。

(4)幼稚園等の預かり保育を利用する方

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

幼稚園等に支払った預かり保育の利用料を市から保護者に給付します。手続きは、在籍する施設を通じて市役所へ請求いただきます。

(5)企業主導型保育事業を利用する方

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

課税世帯の方:施設に支払った利用料を市から保護者に給付します。手続きは、原則、在籍する施設を通じて市役所へ請求いただきます。取りまとめを行っていない施設の場合は、保護者の方が直接市役所へお手続きください。

非課税世帯の方:必要な手続きについて、在籍する施設に問い合わせてください。

(6)認可外保育施設等を利用する方

認可外保育施設等(幼稚園や認定こども園が実施するプレ幼稚園・プレスクール、一時預かり事業(就労型)、病児保育事業等を含む)の利用料の無償化にあたって、「保育の必要性の認定」の認定手続きが必要になります。

認可外保育施設等に支払った保育の利用料を市から保護者に給付します。手続きは、在籍する施設を通じて市役所へ請求いただきます。

ただし、無償化の対象となる認可外保育施設は、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設となります。当該証明書の交付を受けていない認可外保育施設を利用した際の利用料は無償化されません。

2.保育の必要性の認定

保育が必要な事由 | 提出書類 | 有効期限 |

|---|---|---|

就労 | 週12時間以上の雇用契約が確認できる就労証明書 | 当該年度の末日まで (ただし、保護者が事由に該当しなくなった場合は、その時点まで) |

保護者の疾病・障害 | (疾病) 医療機関等に記載してもらった要件証明書 (障害) 要件証明書 障害者手帳等のコピー | |

親族の介護・看護 | 医療機関等に記載してもらった要件証明書または障害者手帳等のコピーを添付した要件証明書 | |

妊娠・出産 | 要件証明書 | 出産予定日を含む月の前2カ月及び出産日の翌日の属する月の翌々月末まで 備考:妊娠初期であっても心身の状態により保育が困難との医師の診断があれば認定の対象となります。 |

就学 | 週12時間以上の就学が確認できる要件証明書 | 保護者の就学期間満了日が属する月の月末まで |

求職活動中 | 要件証明書 ハローワーク受付票のコピー | 認定日から90日が経過する日の月末まで |

育児休業中 | 育児休業期間が記載された就労証明 在籍証明書(出産前から在籍していたことの確認が必要です。) | 当該年度の末日まで (ただし、育児休業対象児童が満1歳になる月の属する年度末が限度となります。) |

「保育の必要性の認定(利用認定)」には、利用認定申請書の提出が必要となります。

利用認定申請書や手続きについては、令和7年10月頃のご案内を予定しています。

3.利用料の給付について

請求に必要な書類や請求方法については、在籍する施設を通じてご案内いたします。

また、令和8年4月頃にウェブサイトでも公開を予定しています。

お問い合わせ

(利用認定について)施設利用相談課 電話06-4309-3202(給付支払について)施設給付課 電話06-4309-3302

(対象施設について)施設指導課 電話06-4309-3201

ホーム

ホーム 妊娠や出産・産後のこと

妊娠や出産・産後のこと 健診や予防接種

健診や予防接種 子どもを預けたい

子どもを預けたい 子どもと出かける

子どもと出かける 手当や助成

手当や助成 相談したい

相談したい