手づかみ食べからお箸の持ち方まで

このページでは以下の情報を掲載しています。

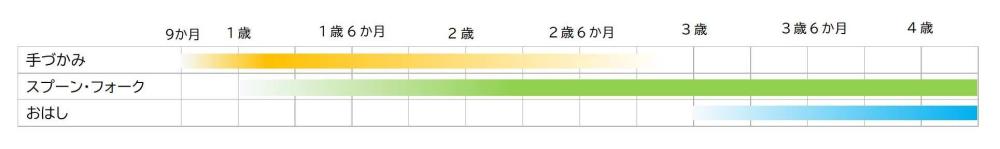

手づかみ、スプーン・フォーク、お箸はいつから?

手づかみ、スプーン・フォーク、お箸のすすめ方のイメージ図です。

個人差がありますので、発達に合わせてすすめます。

子ども自身が早く興味を持った場合は、保護者の方が見守りながら手づかみさせてあげたり、スプーンやフォークを持たせてあげましょう。

スプーンが上手に使えるようになったら、お箸の練習を始めましょう。

手づかみ食べについて

手づかみ食べは大切です

手づかみ食べは子どもの食べる力を育むための大切なステップで、たくさんのメリットがあります。

嫌がるお子さんに無理に手づかみ食べをさせる必要はありませんが、食事に手を伸ばしてきた際は、汚れてもいいようにエプロンを付けたり、片づけしやすいように周囲を準備して、たくさん手づかみ食べをさせてあげましょう。

- 自分の一口量がわかる

最初は口へ詰め込みすぎたり、食べこぼしたりしますが、前歯や唇を使って食べる練習となり、自分の一口量がわかるようになります。

- 目と口と手を使った食べ方の練習になる

食べ物を目で見て、手を使って口まで運ぶ、というそれぞれの動きを協調させる練習になります。

後々、スプーンやフォークで食べることにつながります。

- 指先で食べ物を持つことで、食べ物の大きさ・かたさなどがよい刺激になる

食べ物のかたさや温度を確かめ、どの程度の力で握れば適当かという感覚を積み重ねることで、力加減の調整ができるようになります。

どんなものが手づかみで食べやすい?

サイズは大きすぎても小さすぎても、手づかみ食べしにくいです。

手から少しでるくらいの「ペットボトルのふた2個分」くらいのサイズがおすすめです。

手づかみ食べの様子

手づかみしやすいサイズの目安 "ペットボトルのふた2個分"

(メニュー例)

- トーストした食パンやゆでた野菜、芋をスティック状にする

- ひとくちハンバーグなど持ちやすい大きさにする

- ごはんを三角やたわら型のおにぎりにする

スプーン・フォークについて

スプーン・フォークのすすめ方

スプーンやフォークは1歳ごろから持たせてあげましょう。

1歳代はまだまだ手づかみ食べが中心です。しっかり、手づかみ食べをさせてあげつつ、食卓にはスプーンやフォークを出して少しずつ練習をしてみましょう。

スプーンは「柄の部分が太く、短い」「すくう部分が口の幅よりやや狭いもの」がおすすめです。

お皿は「ふちが立ち上がっているもの」がスプーンですくいやすいです。

指や手首の動きの発達に伴い「上手持ち」「下手持ち」「鉛筆持ち」へと変化していきます。

上手持ち

下手持ち

鉛筆持ち

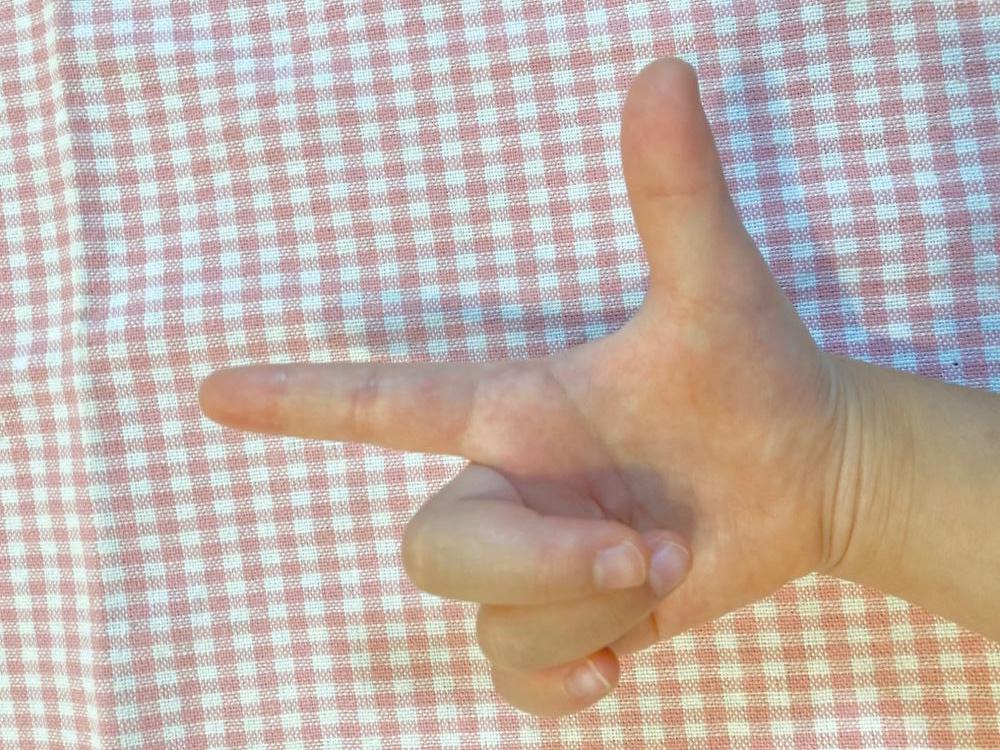

鉛筆持ちの練習方法

写真のように手を「バキューン」と鉄砲のような形にします。

親指と人差し指の間にスプーンを乗せ、指をとじると「鉛筆持ち」ができます。

お箸について

お箸を持たせるのはいつから?

箸の練習を始める時期には個人差があります。

子どもが興味を持って、箸を持たせてあげるのはよいことですが、無理に箸で食べさせると間違った使い方になりがちです。

子どもの発達に合わせて焦らずすすめましょう。

箸の練習を始める目安は以下のとおりです。

- 鉛筆持ちをしたスプーンで上手に食べれるようになる

- 子どもが箸で食べることに興味を持つ

お箸の選び方

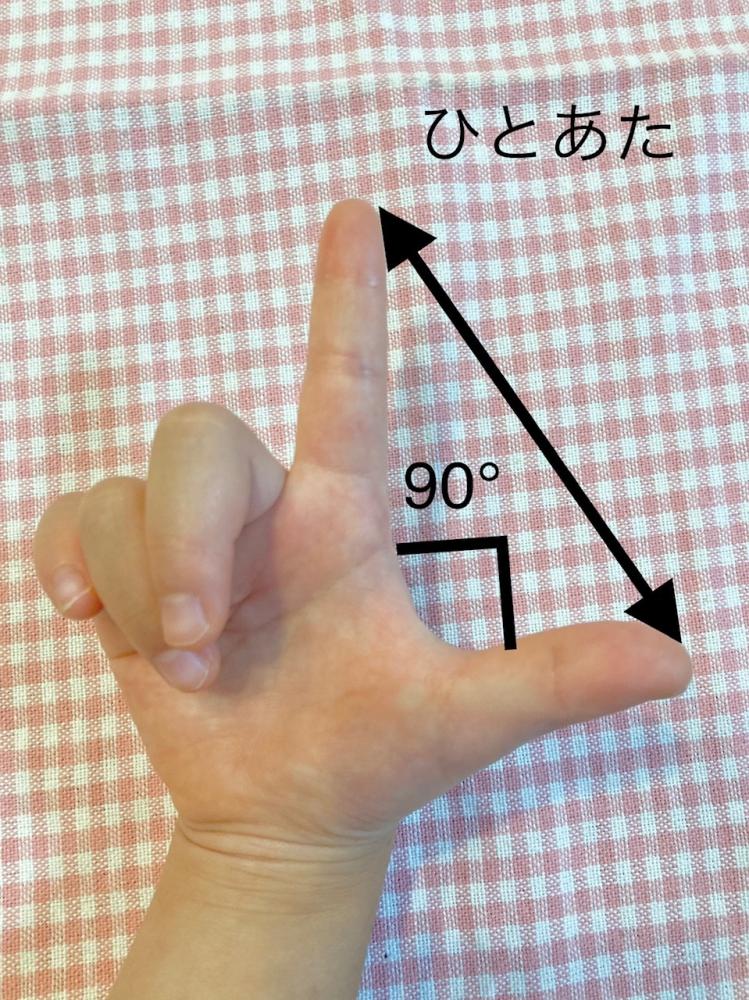

長さは、親指と人差し指を直角に広げた長さ(ひとあた)の1.5倍の長さのものがおすすめです。

形は丸よりも四角形・五角形など角があり、すべり止めが付いているものが使いやすいです。

お箸の持ち方

1本の箸を親指と中指で持ちます

中指の上にもう1本の箸を乗せ、親指と人差し指ではさみます。